iSchool昆虫记

科学探究专题二

科学该怎么学?只能在课堂上学吗?

知识该怎么获得?只能在教科书里获得吗?

问题该怎么解决?只能在书本中找答案吗?

你是谁?是老师还是学生?

近期,在iSchool实验中心做课外实验的孩子们又有了新的进展,让我们一起看看他们是如何“玩”科学的!

在iSchool的校园里,不只有孩子们活蹦乱跳的身影,当你仔细观察时,在足球场的上空、在花果山的角落里、在草坪的缝隙中、在喷泉的水中,还有通往教室的走廊上,都活跃着另一群形态各异的小可爱,如喜欢隐藏在树叶间的螳螂先生,酷爱空中飞舞的蝴蝶小姐,慢悠悠飞到课桌上的蛾大姐,还有每天忙忙碌碌的蚂蚁老弟……

去年的11月份,八年级的同学们完成了科学课程中有关动物的基本类群、代代相传的生命等内容的学习,几个孩子对校园中这些小小的生命产生了浓厚的好奇心。确切的说,他们是对昆虫的多样性和独特的生存策略产生了浓厚的兴趣。于是,这些小科学爱好者们来到实验中心找到了苏子恒老师,苏老师了解到孩子的兴趣和想法后,决定带领这批小科学家们从了解iSchool的小生物开始,以制作标本的方式进行学习。

在捕捉昆虫时,孩子们可以了解到校园这个小生态圈的物种、校园中常见的昆虫种类及其特点;在制作标本时,孩子们可以学到不同昆虫的结构特点,从捕捉到制作成型,每个环节闪耀着知识和技术之光。

就这样,我们的活动开始啦!

活动准备:从零开始

苏老师首先将感兴趣的孩子们聚集在实验中心生物实验室,开始普及制作标本的知识。苏老师从昆虫的分类讲起,如大部分昆虫属于六足亚门,他们有“3、2、3”的共同特点,即身体分3节,2支触角和3对足,同时向学生们指出昆虫的头、胸、腹三节,引导学生们回想生活中见到的各种昆虫。从常见的蝴蝶、蚂蚁到较少为人所知的甲虫和蛾类,几乎每一类昆虫的特点和习性都被提到。

苏老师也向孩子们阐述了昆虫的生物学特性和它们在生态系统中的重要角色。学生们聚精会神地听着,并对这些小生命产生了全新的认识。有同学提到,之前某段时间在宿舍的楼道里见到甲虫集中出现,在学习一些知识后他猜想,可能是繁殖期导致的聚集。苏老师鼓励他持续观察,发现更多的细节,也可以来到实验室深入探索。

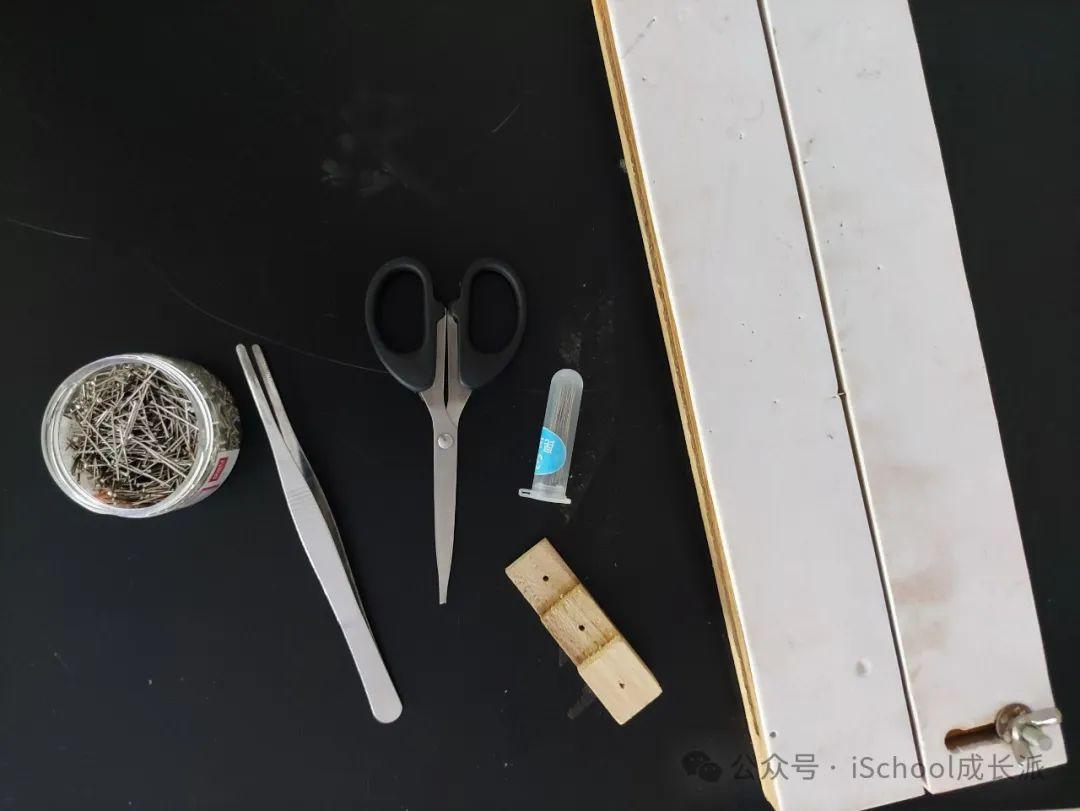

孩子们掌握了一定的基础知识后,就在老师的指导下拿起工具亲自动手制作昆虫标本(图1为孩子们的工具),这些展翅板、昆虫针、镊子、大头针在制作过程中起到了重要的作用。孩子们小心翼翼地调整昆虫姿态,用心选择干燥剂对标本进行保存。

有一位同学感叹道:“看到自己的第一个成品时,虽然不是很完美,但是真的很有成就感!”

标本制作:日渐精进

慢慢的,孩子们开始留意校园的每个角落是否有心仪的昆虫。就这样,他们的昆虫捕捉之旅开始了。

他们小心翼翼地在自然中寻找目标,用手拿住,用塑料碗扣住,用各种随手能找到的容器把发现的虫子带到实验中心。刚开始时,由于缺乏经验,他们的动作显得有些笨拙,有时甚至会让昆虫从手中逃脱。但随着次数的增多,他们的技巧逐渐提升,捕捉昆虫的速度和准确性都有了显著的提高。

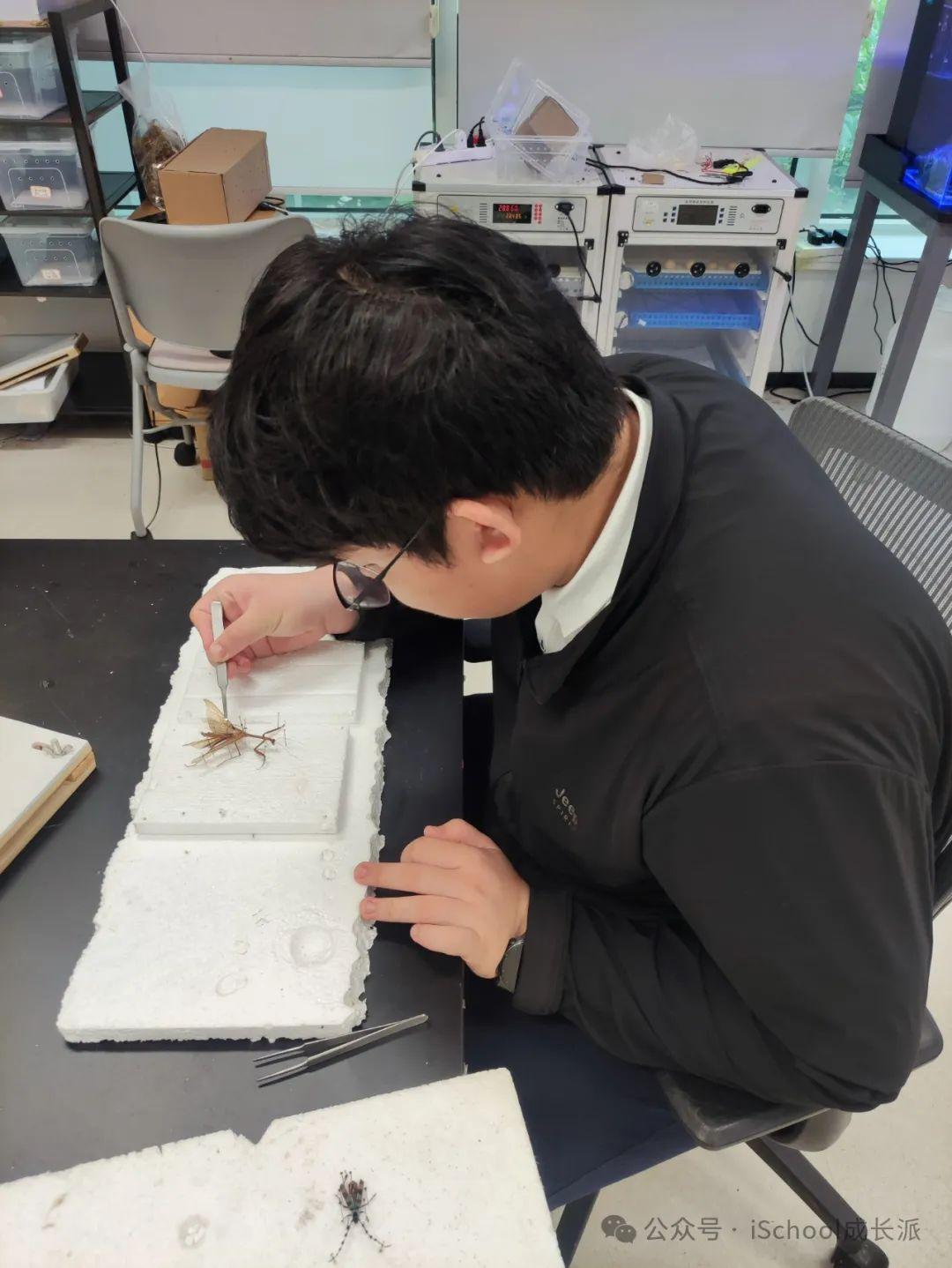

每天下午,孩子们都会来到实验中心,用捕捉到的昆虫进行标本制作。最开始,他们一同制作一个螳螂标本,不断地用工具尝试展开它的翅膀,纠正螳螂腿的位置。他们边讨论边修改,逐渐掌握了如何使用昆虫针等各种工具,如何调整昆虫的姿态,使其保持自然、灵动和美观,将其生命凝固在瞬间得以保存。

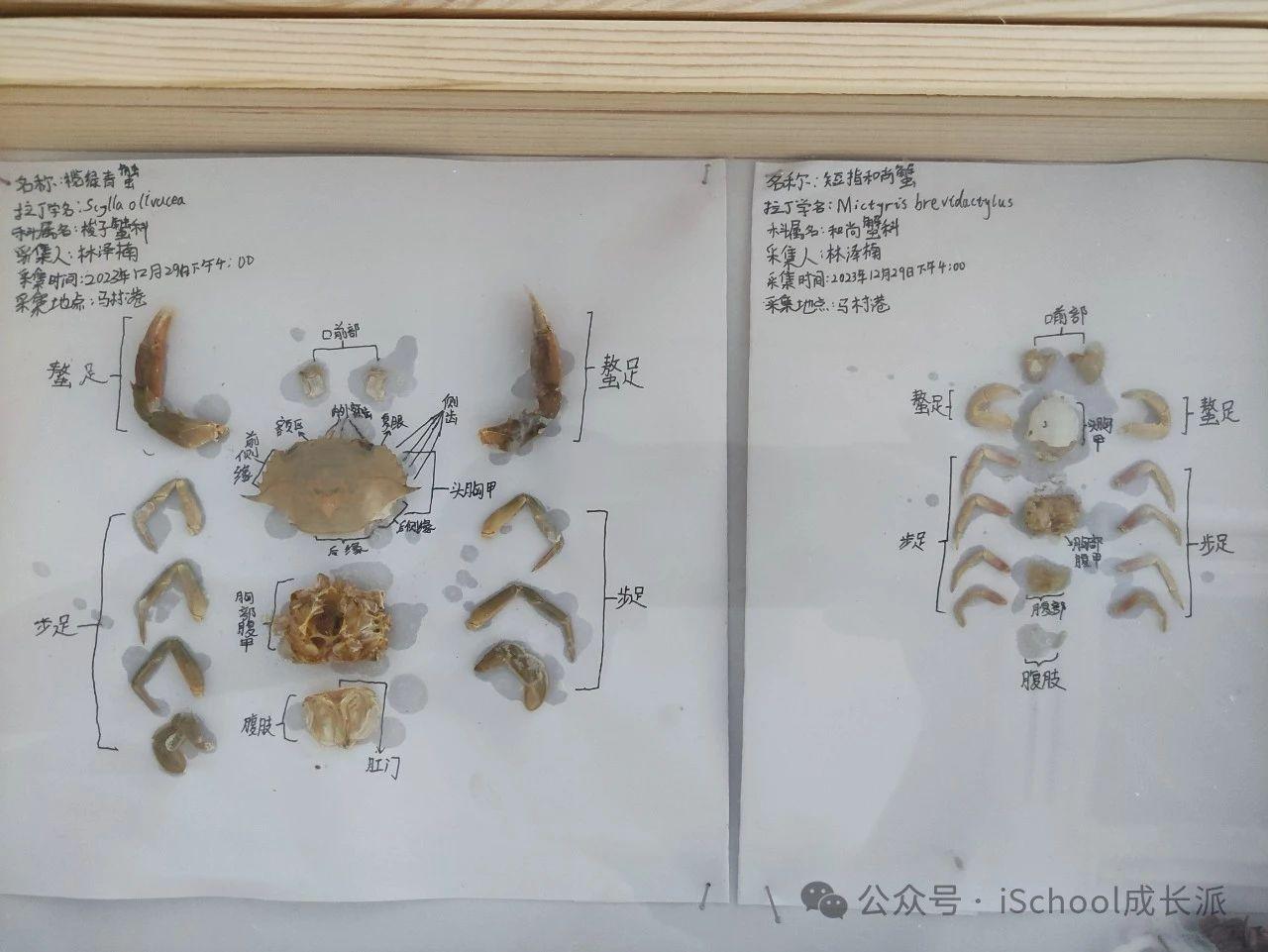

在这个过程中,孩子们学会了结合昆虫的种类和体型找到对应的最佳制作方法,也学会了记录昆虫种类、捕捉地点和时间等重要信息。记录这些信息,是深入研究生物的重要一步,良好科学思维的建立就是这样一步一个脚印实现的。

随着活动的不断深入,苏老师大胆放手,为学生指导关键内容的同时,积极鼓励学生自主探索,孩子们不仅在技术上越来越熟练,对昆虫的认识也越来越深刻。这几天,孩子们已经从简单认识昆虫种类到开始关注昆虫的生态习性,并自主讨论它们在自然界中的角色和意义!

看,当我们给孩子们足够多的机会,足够多的时间和足够多的耐心时,他们就可以达到足够高的境界!

种类扩展:海洋生物

经常来到实验中心做课外实验的孩子们做了标本,养了动物,每天看着苏老师建立海中生物的生态缸,他们又不断地学习水中生物知识,现在,海洋生态的多样性和海洋环境的脆弱平衡问题已经成为他们经常讨论的话题了。

八年级庄瑞泽同学对海洋生物非常感兴趣,他说,想和苏老师一起把海水缸建立起来,方便后面同学的学习。现在,缸里的物种已经有很多,如五彩斑斓的小丑鱼、优雅的海葵、形态各异的珊瑚以及多种无脊椎动物等。

学生们在课堂上学习的各种知识都在海水缸中有了完美的体现——生物之间存在共生和竞争等关系,生态系统中各类生物的各司其职,近似的生物群落之间的群落演替,还有最经常被提及的生态平衡。海水缸内氮磷比例失衡时,缸壁上长出了大量的褐藻,原有的可以作为鱼食的绿藻被褐藻取代。

根据课堂上学习的知识,苏老师先和庄瑞泽尝试通过降低营养输入的方式来消灭褐藻,从而可以从头开始培养绿藻。遗憾的是,最后这种方法以失败告终。

虽然这种方法失败,但是孩子们又怎会轻易放弃,在苏老师的引导下,他们想到平时课上学过种间竞争和群落演替的知识,于是一个逆向解决问题的方法出现了。

庄瑞泽通过对海水缸加大营养投入,减少换水来实现绿藻取代褐藻的生长。果不其然,在两周左右的时间里,在孩子们的不懈努力下,海水缸中的各种生物又回到了健康的成长环境。庄瑞泽以理论联系实际,亲手用课堂的知识在海水缸中“导演”了一场绿藻演替褐藻的大战。

亲爱的未来科学家们,如果是你遇到了这个问题,会像庄瑞泽同学一样坚持、智慧、勇敢吗?

角色转换:带领大家一起做标本

经过这段时间的课外学习,同学们已经可以独立做出一些标本了,相信这些成长体验会让他们对科学、生物、生命都有了新的理解。实验中心让这几位同学担任“老师”,组织了一场标本制作专题活动,吸引了许多参加活动的“学生”——有各年级对标本感兴趣的同学,有初、高中老师,到最后连小学二年级的同学们也加入进来了!

第一环节:路以恒“老师”讲述了自己在制作过程中遇到的问题和克服方式,也分享了自己通过反复实践,学习到的技巧:对于一些易损部位的制作,他建议使用细小的镊子进行精细操作,并在必要时用胶水进行加固;对于如何保持标本的自然形态,他建议使用湿润的棉花来调整翅膀的位置,以及利用细线和胶带来辅助固定,从而使标本更加栩栩如生;他还提醒大家在操作过程中要保持耐心,避免急躁,以免造成不必要的损坏。

第二环节:指导大家动手制作标本。“老师”给在场的每位“学生”分发了制作标本工具,并介绍每个工具的用途,又给每个“学生”分发准备的昆虫,并介绍昆虫的特点。在大家制作标本的过程中,他们耐心地进行指导和建议,真的像个小老师一样给每位参与者纠正错误,确保每个标本的制作质量。

现场有学生提到:“我的昆虫翅膀破损了怎么办啊?”

“路老师”走过去说:“我分享一个小技巧给你吧!你用这块透明的硫酸纸来夹住翅膀,这样既可以保持标本的美观,又不会对昆虫造成进一步的伤害。”

最后,在“老师”的指导下,大家都成功地制作出了自己的昆虫标本,连二年级的小同学在这位小老师的指导下也成功制作出了一个小标本,真是超级开心!

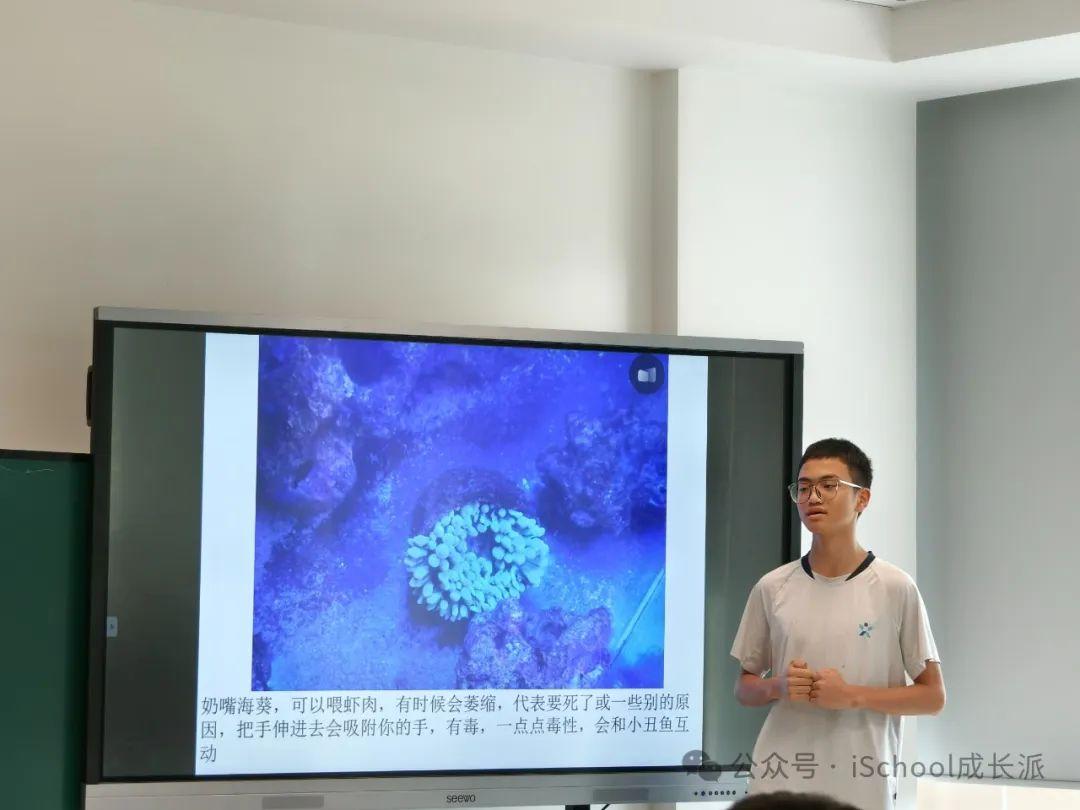

拓展:海水缸的汇报

当天,我们还邀请到另外一位小老师(对科学热爱的庄瑞泽“老师”)给大家分享他在实验中心建立海水缸的过程。首先,他分别向大家介绍了海水缸的基本构成,以及每个设备在维持海水缸生态平衡中的作用,如缸体、过滤系统、照明设备、加热棒和水质检测套件等;接着,他分享了如何通过观察缸中小丑鱼、海葵、珊瑚以及多种无脊椎动物的行为和外观来评估海水缸的健康状况,还讲述了这些生物之间的共生关系,以及它们对环境的不同需求。

同时,他也分享了在制作和管理海水缸过程中遇到的困难和挑战。比如,他如何通过定期更换蛋分、调整过滤材料和使用专门的水质稳定剂来解决水质波动问题,他如何通过合理配置缸内生物的数量、种类以及提供充足的藏身之所,来平衡生物间的空间和食物竞争问题。

在整个过程中,庄瑞泽犹如海水缸的小专家一样,向大家讲述他的经历、收获和心得。他的分享非常精彩,最后引得大家连连发问。

剧透:接下来我们会引进海底“清洁工”,完善我们的一角海洋。

总结与展望

参与这些活动,孩子们不仅学会了昆虫标本的制作技巧,更重要的是培养了他们的观察力、耐心和团队合作能力。在这个过程中,我们看到了孩子们的成长——从不知道到知道,从知道到理解,从理解到专研,最后去解决实际问题。

如今,孩子们对生物和生命开始有自己的理解了,相信他们会爱自己,爱大家,爱身边的所有!

在未来,我们会陆续举办更多类似的活动,让更多的科学爱好者参与进来,一起探索自然的奥秘,共同成长。

图文提供 | 实验中心

文案审核 | 湖蓝老师

图文排版 | 柯柯老师